Aceh Bergolak Lagi: Trauma Sejarah Terulang lewat Kepmen Empat Pulau

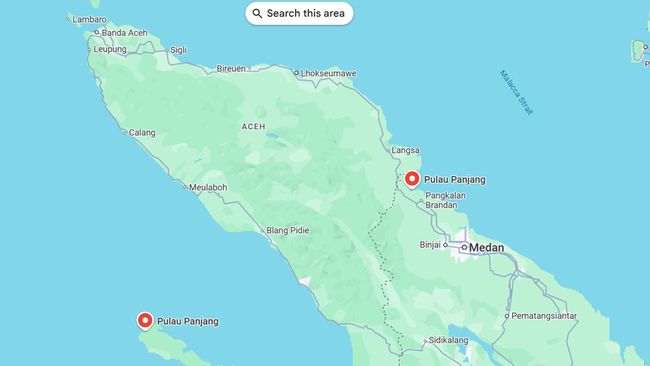

Peta Aceh.(Poto/net).

Satuju.com – Sejarah seolah berulang. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh masuk ke dalam administrasi Sumatera Utara telah memicu gelombang penolakan keras dari masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh. Empat pulau yang dipersoalkan adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Penolakan ini mengingatkan masyarakat pada tragedi politik masa lalu yang menyulut konflik berdarah di tanah Rencong. Tahun 1953, Daud Beureueh, tokoh karismatik dan mantan Gubernur Militer Aceh, memimpin pemberontakan DI/TII setelah kecewa berat pada Presiden Soekarno yang meleburkan Provinsi Aceh ke dalam wilayah Sumatera Utara, mengingkari janji otonomi dan penerapan syariat Islam yang pernah diterapkan pada tahun 1948.

Kala itu, status Aceh diturunkan menjadi karesidenan di bawah Medan. Kebijakan ini diperparah dengan razia senjata dan pencatatan tokoh-tokoh Aceh dalam “daftar hitam”. Ketegangan memuncak. Rasa dikhianati membakar semangat perlawanan. Kini, sejarah itu kembali terbayang dalam pikiran kolektif rakyat Aceh.

Tokoh Gerakan Aceh, Muzakir Manaf, secara terbuka menolak keputusan tersebut. Ia menjulukinya sebagai bentuk permainan politik Jakarta yang tak henti-hentinya meminggirkan identitas Aceh dan mengebiri otonomi yang telah diperjuangkan melalui konflik panjang dan kesepakatan damai.

"Ini bukan hanya soal pulau, tapi soal harga diri dan sejarah panjang pengkhianatan pusat terhadap Aceh," ujarnya dalam keterangan pers.

Bagi sebagian masyarakat Aceh, Kepmen ini menjadi simbol lanjutan dari sentralisasi kekuasaan yang tidak berpijak pada realitas daerah. Sentimen lama soal janji-janji kosong dari Jakarta kembali mencuat. Janji, bagi banyak politisi, bukan untuk ditepati, melainkan untuk dilupakan. Aceh kembali berada dalam pusaran kebijakan pusat yang memandang sepihak, mengabaikan aspirasi lokal dan sejarah panjang penderitaan rakyat.

Presiden Prabowo kini menghadapi ujian baru dari anak buahnya sendiri. Ketegangan yang seharusnya bisa dicegah dengan pendekatan sensitif dan dialogis, justru meledak akibat keputusan administratif yang tidak melibatkan rakyat sebagai subjek utama kebijakan.

Masyarakat Aceh, dengan sejarah panjang pemberontakan dan resistensi terhadap ketidakadilan, menunjukkan bahwa luka lama belum benar-benar sembuh. Ketika pusat bermain-main dengan batas wilayah dan identitas, Aceh bersiap menantang ulang skenario Jakarta yang dinilai penuh tipu daya.