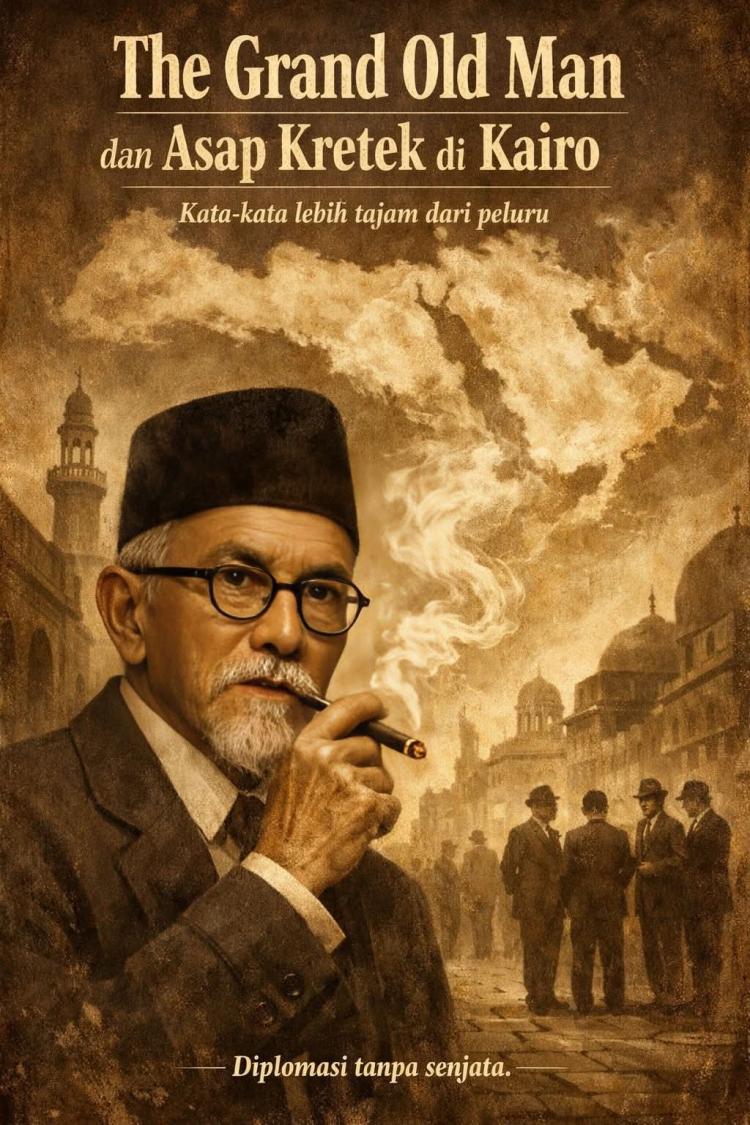

Asap Kretek di Kairo dan Runtuhnya Arogansi Kolonial

Ilustrasi. (poto Ai)

Penulis: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Jika A.R. Baswedan adalah sang kurir pemberani yang menyelundupkan hasil kemenangan, maka Haji Agus Salim adalah arsitek jenius yang merancang kemenangan itu. Di kancah diplomasi internasional, perawakan fisiknya mungkin kecil, namun bayang-bayangnya membuat gentar para diplomat Belanda.

Dunia menjulukinya "The Grand Old Man". Di Kairo, ia membuktikan bahwa untuk memenangkan perang, Anda tidak selalu membutuhkan tank atau pesawat tempur; terkadang, Anda hanya butuh kecerdasan yang mematikan dan kefasihan bicara yang menghipnotis.

Senjata Itu Bernama Poliglot

Ketika delegasi Indonesia tiba di Timur Tengah, pihak Belanda telah menanamkan narasi yang merendahkan: bahwa para pemimpin Republik hanyalah sekelompok "ekstremis tak terpelajar" buatan Jepang.

Agus Salim menghancurkan propaganda itu hanya dengan membuka mulutnya.

Ia memiliki kemampuan poliglot yang legendaris—menguasai setidaknya sembilan bahasa asing. Di hadapan para pemimpin Arab, ia tidak berbicara menggunakan penerjemah. Ia berpidato dalam Bahasa Arab fusha (baku) yang sangat fasih, indah, dan sastrawi. Hal ini mengejutkan para petinggi Mesir dan Liga Arab. Mereka tidak menyangka seorang pria dari "Timur Jauh" memiliki penguasaan bahasa dan pemahaman budaya Islam sedalam itu.

Seketika, tembok kecurigaan runtuh. Agus Salim tidak dianggap sebagai orang asing, melainkan saudara sendiri yang hilang.

Duel Urat Saraf Melawan Duta Besar Belanda

Momen paling krusial terjadi di ruang-ruang perundingan Kairo. Duta Besar Belanda untuk Mesir saat itu melakukan segala cara untuk menjegal misi ini. Mereka menekan Perdana Menteri Nokrashi Pasha, mengingatkan tentang perjanjian internasional dan mengancam konsekuensi ekonomi jika Mesir mengakui RI.

Namun, Agus Salim memainkan kartu diplomasinya dengan tenang, seringkali sambil mengepulkan asap rokok kretek khasnya yang beraroma cengkih—sebuah simbol identitas yang tak pernah ia tinggalkan.

Dalam sebuah perdebatan tak resmi, ketika diplomat Belanda mencoba menyudutkan posisi Indonesia sebagai negara yang belum siap dan kacau, Agus Salim membalas dengan argumen hukum internasional yang brilian, dipadukan dengan sentimen anti-kolonialisme yang sedang membakar dunia Arab. Ia memosisikan Belanda bukan sebagai "pengelola yang sah", melainkan sebagai "tamu yang sudah waktunya pulang".

Kepiawaiannya berdebat membuat lawan mati kutu. Ia cerdik memutar logika lawan untuk memukul balik mereka. Belanda yang awalnya merasa di atas angin karena kekuatan militer, mendadak tampak kerdil di hadapan logika tajam Si Orang Tua Besar.

Diplomasi Jalanan hingga Istana

Kehebatan Agus Salim tidak hanya di meja perundingan. Ia sadar bahwa dukungan politik butuh dukungan publik. Bersama timnya, ia rajin menjalin hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan pers Mesir. Ia memberikan wawancara, menulis artikel, dan memastikan isu kemerdekaan Indonesia menjadi pembicaraan di kedai-kedai kopi Kairo.

Hasilnya? Rakyat Mesir turun ke jalan. Mereka mendemo kedutaan Belanda. Kapal-kapal Belanda di Terusan Suez diboikot oleh buruh pelabuhan Mesir. Tekanan publik ini menjadi amunisi tambahan bagi pemerintah Mesir untuk segera menandatangani pengakuan kedaulatan, mengabaikan protes keras Belanda.

Warisan Sang Diplomat

Tanda tangan pengakuan dari Mesir dan negara-negara Arab lainnya adalah buah dari kecerdasan Agus Salim dalam meramu sentimen persaudaraan Islam dengan hukum internasional modern.

Ia membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia dipimpin oleh kaum intelektual kelas dunia. Di tangan Agus Salim, diplomasi Indonesia menjadi seni yang elegan namun mematikan; sebuah tarian kata-kata yang berhasil mengalahkan arogansi kolonial tanpa menumpahkan setetes darah pun di tanah Mesir.