Dari Inflasi ke Apatisme: Sejarah Krisis Indonesia

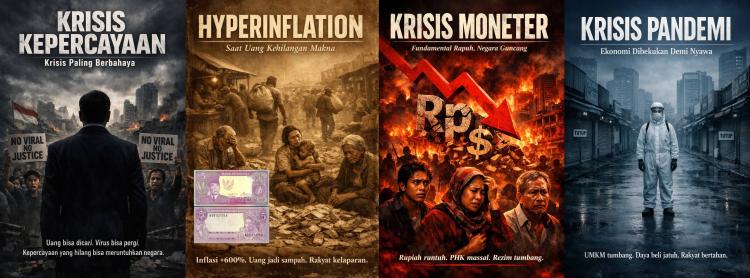

Ilustrasi. (poto/Ai)

Satuju.com - Sejarah Indonesia adalah sejarah tentang krisis yang berulang. Namun, ini bukan sekadar rotasi nasib buruk. Ada pola yang terbentuk, sebuah siklus di mana panggungnya berubah, namun korbannya tetap sama: rakyat kecil.

Kita pernah kehilangan nilai uang. Kita pernah kehilangan stabilitas. Namun hari ini, kita menghadapi ancaman kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari devisa: Kepercayaan.

I. 1960-an: Ketika Ambisi Memangsa Nasi (Hyperinflation)

Di awal republik, negara terbuai mimpi raksasa—proyek mercusuar dan gengsi militer tanpa fondasi ekonomi. Jalan pintas diambil: mesin cetak uang bekerja lembur menutup defisit.

Realitas: Uang menjadi sampah. Inflasi menembus 600%. Rakyat membawa uang berkarung-karung hanya demi segenggam beras. Negara berdiri tegak di atas podium pidato, sementara rakyat tumbang dalam antrean pangan.

II. 1998: Ilusi Kemakmuran yang Rapuh (Krisis Moneter)

Tiga dekade berselang, Jakarta penuh gedung pencakar langit. Statistik terlihat rapi, namun fondasinya keropos oleh korupsi dan utang jangka pendek. Saat mata uang Asia rontok, Indonesia ikut karam.

Realitas: Rupiah terjun bebas dari Rp2.500 ke Rp16.000. Darah tumpah di jalanan, penjarahan meledak karena lapar dan marah. Rezim 32 tahun yang tampak mustahil runtuh, hancur lebur hanya dalam hitungan bulan.

III. 2020: Pagebluk dan Ekonomi yang Mati Suri (Pandemi)

Musuh kali ini tak terlihat. Virus memaksa roda ekonomi berhenti total. Pilihan rakyat menjadi brutal: mati karena sakit, atau mati karena lapar.

Realitas: UMKM bertumbangan. Utang negara menumpuk demi "napas buatan" ekonomi. Namun, ledakan sosial tertahan karena satu alasan: rakyat sadar musuhnya adalah bencana alam, bukan negara. Kepercayaan—meski retak—masih tersisa.

IV. HARI INI: Krisis di Titik Nadir (Defisit Legitimasi)

Kini, kita memasuki fase paling sunyi namun paling mematikan. Bukan uang yang hilang, bukan virus yang menyerang, melainkan apatisme.

Diagnosis: Ketika bencana alam disambut respons lamban, dan kritik publik dibalas dengan defensif, rasa memiliki itu pudar.

Ancaman: Munculnya pembangkangan sipil. Fenomena "No Viral No Justice", keengganan membayar pajak, hingga skeptisme investor. Sebuah negara bisa bertahan dari miskin, tapi ia akan runtuh oleh ketidakpedulian warganya sendiri.

Oleh: Lhynaa Marlinaa

Epilog

Uang bisa dicari lagi. Virus bisa pergi. Rezim bisa berganti. Namun, ketika kepercayaan rakyat mati, negara kehilangan tanah pijakannya. Sejarah sudah berteriak keras. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar sebelum semuanya terlambat?