Membedah Kasus DSI: Risiko Bisnis di Balik Label Syariah

Ilustrasi. (poto Ai)

Oleh: Lhynaa Marlinaa

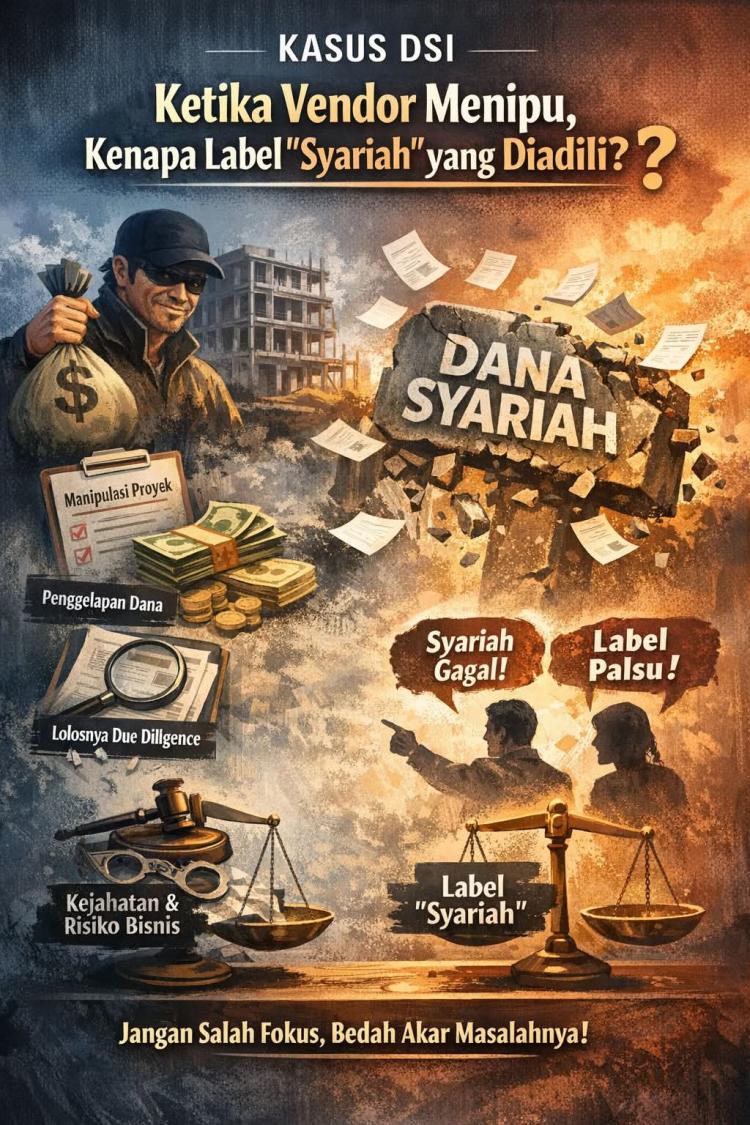

Satuju.com - Kasus pailitnya Dana Syariah Indonesia (DSI) menyisakan ironi yang menggelitik nalar. Di tengah kabar neraca keuangan yang merah akibat dugaan penipuan oleh vendor (pihak ketiga), percakapan publik justru terseret ke arus yang dangkal: menghakimi label "Syariah" yang melekat pada nama entitas tersebut.

Fenomena ini menggelikan, sekaligus mengkhawatirkan. Alih-alih membedah root cause (akar masalah) berupa kegagalan manajemen risiko atau kriminalitas vendor, kita justru sibuk menyerang "kemasannya". Seolah-olah, kata "Syariah" adalah mantra ajaib yang seharusnya membuat bisnis kebal dari kerugian, dan ketika gagal, mantranya dianggap palsu.

Padahal, jika kita mau jujur melihat fakta, ini adalah cerita lama tentang kejahatan kerah putih, bukan kegagalan teologis.

Anatomi Penipuan: Kenapa DSI Bisa Jebol?

Sebelum kita berdebat soal label, mari lepaskan kacamata sentimen sejenak dan pakai kacamata audit forensik. Bagaimana bisa sebuah lembaga keuangan—syariah maupun konvensional—tertipu hingga bangkrut?

Secara teknis, kerugian masif DSI akibat "tertipu vendor" terjadi karena celah risk management yang dimanfaatkan secara kriminal. Ada tiga titik krusial yang biasanya menjadi pintu masuk kehancuran dalam skema pembiayaan proyek:

Manipulasi Underlying Asset (Aset Dasar)

Dalam prinsip syariah, uang tidak boleh beranak uang; harus ada proyek riil. Di sinilah vendor nakal bermain. Mereka mengajukan pembiayaan dengan legalitas tanah dan izin yang tampak "bersih" di atas kertas. Namun, setelah dana cair, vendor memanipulasi laporan progres lapangan. Dana yang seharusnya menjadi beton dan baja, dilarikan. Saat DSI menagih hasil, uangnya sudah raib karena aset fisiknya fiktif atau mangkrak.

Kejahatan Side-Streaming (Penyimpangan Arus Kas)

Ini adalah momok terbesar. DSI mencairkan dana miliaran rupiah yang akadnya khusus untuk membangun "Proyek A". Namun oleh vendor, dana tersebut dialihkan (side-streaming) untuk menutupi hutang di proyek lain (gali lubang tutup lubang) atau membiayai gaya hidup pemiliknya. Sistem pengawasan yang lemah gagal mendeteksi aliran dana keluar ini secara real-time.

Celah Due Diligence (Uji Tuntas)

Apakah sistem syariah salah? Tidak. Yang salah adalah proses screening manusianya. Vendor penipu sering memoles laporan keuangan agar terlihat bankable. Jika analis risiko hanya memeriksa dokumen di atas meja tanpa verifikasi lapangan yang militan, penipuan ini akan lolos.

Modus operandi di atas—pemalsuan data, penggelapan, dan manipulasi laporan—adalah teknik yang sama persis digunakan penipu untuk membobol bank konvensional raksasa sekalipun. Ini murni risiko bisnis dan kriminalitas, bukan soal agama.

Jebakan Logika: Label vs Nilai

Namun, publik sering kali terjebak pada bias kognitif. Ketika bisnis konvensional bangkrut karena ditipu debitur, kita menyalahkan CEO-nya atau kondisi pasar. Namun, ketika bisnis berlabel "Syariah" tersandung kasus serupa, yang diserang adalah agama atau konsep syariahnya.

Di sinilah kita perlu mendudukkan perkara: Agama adalah nilai, sementara label agama (seperti “Syariah”) hanyalah penanda luar.

Menggunakan kata "Syariah" dalam bisnis adalah hak setiap Muslim sebagai identitas maupun strategi marketing, selama niat tata niaganya sesuai aturan agama. Namun, kita harus sepakat pada satu premis: Label tak bisa membeli nilai.

Sering kali masyarakat dan mungkin pelaku bisnisnya sendiri terjebak pada bahasa marketing tanpa bercermin pada substansi. "Syariah" di papan nama tidak serta-merta membuat sebuah entitas suci dari kesalahan manajerial. Ia tetap entitas bisnis yang dikelola manusia yang bisa salah, dan berinteraksi dengan vendor yang bisa jahat.

Bahaya "Otoritarianisme Simbolik"

Reaksi publik yang menyerang label ini menyimpan bahaya laten. Jika logika ini diteruskan—bahwa label harus dilarang atau disalahkan karena ada kasus kegagalan kita sedang membuka kotak pandora.

Bayangkan jika logika ini diterapkan secara luas:

* Jika ada sayur busuk di supermarket premium, apakah label “Organik” harus dilarang?

* Jika ada pabrik hijau yang limbahnya bocor, apakah label “Ramah Lingkungan” harus dilarang?

* Jika ada jamu yang tidak manjur, apakah label “Tradisional” harus dilarang?

Tentu tidak. Penyalahgunaan atau kegagalan praktik oleh oknum tidak menggugurkan validitas sebuah konsep.

Jika kita mulai melarang penggunaan label hanya karena ketakutan akan penyalahgunaan, negara akan terjebak pada upaya mengontrol bahasa, bukan mengontrol perilaku. Ini adalah pintu gerbang menuju otoritarianisme simbolik. Fokus kita seharusnya pada penegakan hukum terhadap penipuan (perilaku) dan audit bisnis (substansi), bukan sibuk menjadi polisi bahasa.

Penutup

Kasus DSI harus menjadi pelajaran mahal, bukan bahan olok-olok yang salah sasaran. Ini adalah peringatan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperketat sistem audit dan due diligence agar tidak mudah dimangsa predator bisnis.

Bagi publik, mari menjadi konsumen yang cerdas. Bingkai negatif terhadap kata "Syariah" hanyalah distorsi yang mengaburkan fakta hukum. Hargai label sebagai identitas, namun tuntutlah transparansi dan profesionalitas sebagai bukti nilai. Karena pada akhirnya, integritas dan keamanan dana nasabah jauh lebih penting daripada sekadar stiker yang menempel di pintu kantor.