Komika, KUHP Baru dan Operasi Senyap Pembungkaman

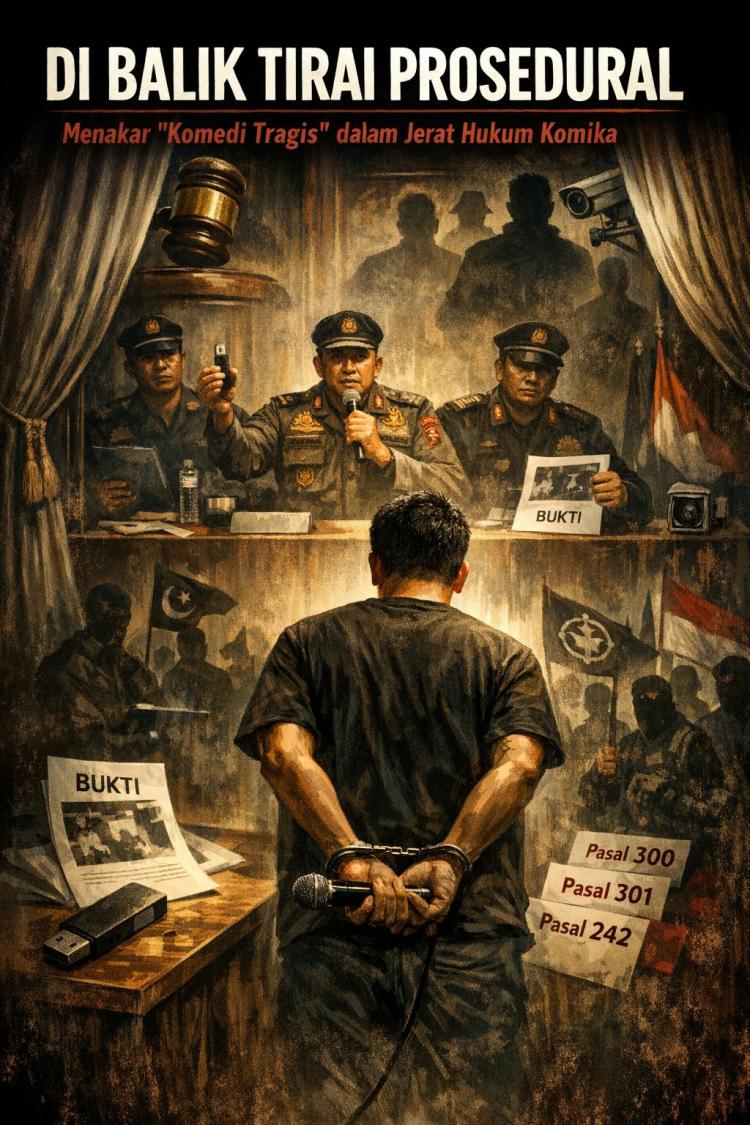

Ilustrasi. (poto Ai)

Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com — Dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhi sebuah tontonan hukum yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai "komedi tragis". Sebuah video pernyataan kepolisian terkait kasus yang menjerat seorang komika terkemuka menjadi viral, bukan karena solidnya bukti yang dipaparkan, melainkan karena munculnya pertanyaan besar mengenai substansi di balik prosedur yang tampak rapi tersebut.

Jika dibedah lebih dalam, narasi penegakan hukum yang dipertontonkan tampak lebih menyerupai sebuah "pertunjukan kekuasaan" yang dibalut prosedur administratif ketimbang upaya mencari keadilan substantif. Analisis terhadap unsur-unsur kasus ini memunculkan aroma intimidasi struktural yang kental.

Mari kita bedah secara forensik apa yang disebut sebagai "bukti kuat" dalam kasus ini, dan bagaimana konstruksi hukumnya dibangun di atas fondasi yang problematik.

Akrobat Bukti Digital dan Semantik

Dalam konferensi pers tersebut, pihak kepolisian terdengar sangat prosedural saat merinci barang bukti. Namun, di sinilah letak ironinya. Bukti utama yang disebut "satu buah flashdisk" dan "satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar (screenshot)" adalah bukti paling standar, dan bisa dibilang paling lemah, di era digital.

Rekaman dalam flashdisk dan tangkapan layar sangat rentan kehilangan konteks utamanya. Menjadikan keduanya sebagai "senjata pamungkas" untuk menjerat pidana seseorang menunjukkan betapa rendahnya ambang batas pembuktian yang diterapkan ketika targetnya adalah suara kritis.

Lebih menggelitik lagi adalah penggunaan istilah "Surat Berharga Dokumen surat rilis aksi". Penggunaan terminologi yang terkesan 'tinggi' ini tampaknya dipaksakan untuk memberikan bobot legal pada sesuatu yang sejatinya hanyalah pernyataan sikap ketersinggungan. Ini adalah upaya memformalkan perasaan tersinggung menjadi sebuah transaksi hukum yang seolah-olah valid.

Eksperimen KUHP Baru dan Konstruksi Korban

Poin paling krusial dan mengkhawatirkan dari kasus ini adalah penerapan KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023), khususnya pasal-pasal seperti 300, 301, 242, dan 243. Ini mengindikasikan bahwa sang komika sedang dijadikan "kelinci percobaan" atau test case untuk preseden hukum baru. Publik patut waspada: apakah ini adalah upaya "cek ombak" untuk melihat seberapa efektif pasal-pasal karet dalam instrumen hukum baru ini dapat digunakan untuk membungkam kritik yang dibungkus komedi?

Kejanggalan berlanjut pada konstruksi "korban". Menempatkan organisasi massa (dalam hal ini sayap pemuda ormas keagamaan) sebagai korban yang perasaannya dirugikan dalam konteks hukum pidana adalah sebuah lompatan logika hukum yang absurd. Biasanya, delik aduan membutuhkan subjek hukum spesifik yang dirugikan secara langsung. Menjadikan ormas sebagai korban tak ubahnya mempolitisasi kasus ini meminjam tangan ormas untuk memukul pengkritik.

Membungkam yang Lantang

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kasus ini melampaui persoalan sentimen keagamaan. Pola yang terlihat adalah intimidasi struktural. Sang komika tampaknya ditarget bukan semata karena materinya dianggap menista, melainkan karena posisinya yang selama ini terlalu lantang (too loud) dan kritis terhadap kekuasaan, termasuk isu-isu sensitif seperti dinasti politik dan hak asasi manusia.

Rezim tampaknya membutuhkan contoh. Mereka membutuhkan satu figur publik untuk dipajang di "alun-alun kota" sebagai terapi kejut bagi yang lain. Karena sang komika berdiri di tengah sorotan, ia adalah target paling strategis untuk mengirim pesan: "Jika dia yang populer saja bisa kami jerat dengan sekadar flashdisk dan screenshot, apalagi kalian."

Kesimpulannya, aparat kepolisian dalam kasus ini mungkin hanya berfungsi sebagai operator di panggung depan. Pertanyaan besarnya adalah, siapa dalang di balik layar yang menggunakan "rasa tersinggung" sebagai senjata efektif untuk mematikan diskursus kritis di negeri ini?