Nasionalisasi Tanpa Distribusi: Ketika Kekayaan Alam Tersedot Elite

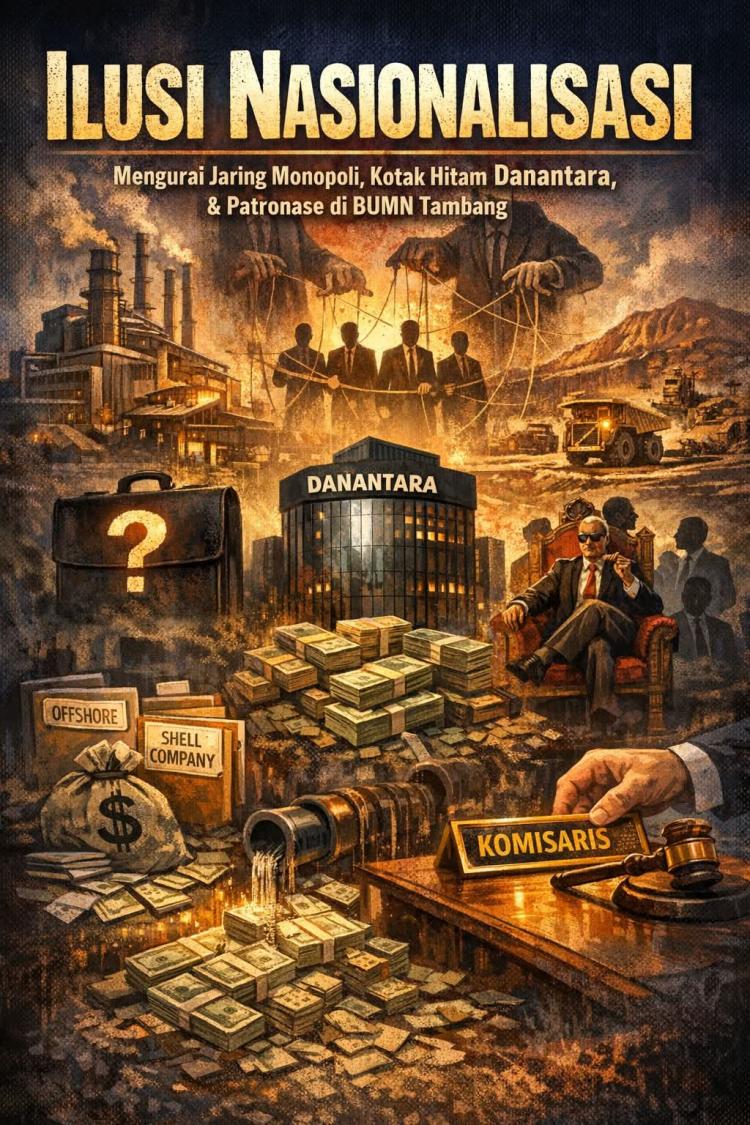

Ilustrasi. (poto Ai)

Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Narasi penguasaan aset strategis negara kerap menggema sebagai pencapaian besar bagi publik. Publik berhak tahu bahwa di balik megahnya proyek smelter raksasa dan operasional tambang di bawah naungan MIND ID, realitas distribusi kekayaan menunjukkan anomali. Keuntungan finansial berskala masif dari sektor ekstraktif ternyata tidak selalu bermuara dari penjualan komoditas murni, melainkan tersedot melalui ekosistem rantai pasok, opasitas pengelolaan dana, dan struktur pengawasan yang sarat konflik kepentingan.

Monopoli Rantai Pasok dan Jejak Perusahaan Cangkang

Operasional tambang berskala global membutuhkan ekosistem infrastruktur pendukung yang kompleks—mulai dari pengadaan alat berat, sistem logistik, hingga penyediaan katering bagi puluhan ribu pekerja. Apabila ditelisik lebih jauh, pemenang tender mega-proyek ini kerap bermuara pada entitas bisnis yang baru seumur jagung.

Penelusuran struktur perusahaan melalui Ditjen AHU acap kali hanya menampilkan sosok nominee—individu yang bertindak atas nama orang lain—di kursi direksi. Aktor pengendali sesungguhnya (beneficial owner) berlindung di balik struktur kepemilikan saham yang berlapis. Implikasinya, sirkulasi dana operasional bernilai triliunan rupiah pada akhirnya hanya berputar di ekosistem elite yang terbatas.

Opasitas Danantara dan Tantangan Optimalisasi PNBP

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diproyeksikan sebagai Sovereign Wealth Fund raksasa penopang ekonomi negara. gpp kalau kita bangga dengan nasionalisasi dan penguasaan 61% saham mayoritas seperti di PT Freeport Indonesia, tapi metrik keberhasilan yang riil terletak pada besaran dividen tunai yang disetor ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai sektor esensial sipil.

Tantangan struktural muncul ketika dividen tersebut tidak mengalir utuh ke kas negara, melainkan ditahan untuk direinvestasi oleh pengelola dana. Tanpa pengawasan publik yang ketat, entitas ini berisiko menjadi "kotak hitam" keuangan. Terdapat jg risiko di mana akumulasi kapital ini dialihkan untuk menalangi (bailout) proyek-proyek bernilai politis yang tidak memiliki kelayakan komersial di pasar.

Di tingkat akar rumput, triliunan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR turut menghadapi krisis transparansi. Alih-alih memberdayakan masyarakat adat, pendanaan ini rentan mengalami misalokasi dan dialirkan melalui yayasan-yayasan afiliasi elite lokal sebagai instrumen politik.

Patronase dan Krisis Tata Kelola di Kursi Pengawas

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) mensyaratkan jajaran pengawas entitas pengelola dana triliunan rupiah diisi oleh teknokrat independen. Namun, sorry kalau realitanya pahit, anatomi kepengurusan di sejumlah perusahaan tambang pelat merah kerap diwarnai oleh praktik patronase.

Posisi strategis di Dewan Komisaris berisiko tereduksi menjadi mekanisme kompensasi politik bagi purnawirawan, fungsionaris partai, maupun tim kampanye. Kondisi ini diperparah oleh praktik rangkap jabatan, di mana individu yang sama berafiliasi dengan kementerian pengeksekusi anggaran sekaligus bertindak sebagai penentu kebijakan investasi. Ketiadaan mekanisme saling uji (check and balance) ini melumpuhkan pengawasan dan membuka celah penyalahgunaan wewenang.

Kesimpulan

Nasionalisasi aset dan penguasaan saham mayoritas oleh negara belum menjadi jaminan mutlak bagi pemerataan kesejahteraan rakyat. Selama celah monopoli vendor operasional, opasitas pengelolaan investasi, dan patronase di jajaran pengawas tidak dibenahi secara menyeluruh, kekayaan alam akan terus mengalir ke kantong segelintir elite secara legal dan sistematis.

Makasih sudah ikut mengawal tata kelola aset bangsa. Kedaulatan sejati bukan cuma soal siapa yang pegang saham, tapi siapa yang menikmati hasilnya!.